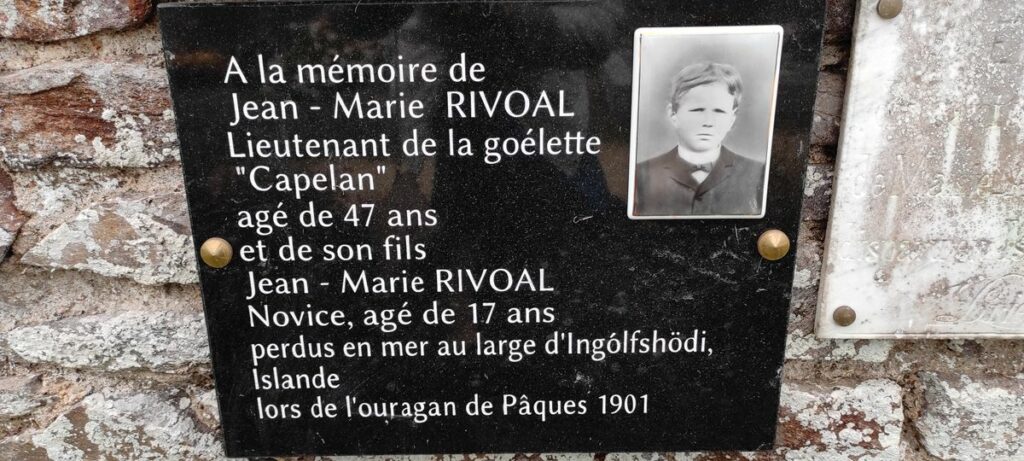

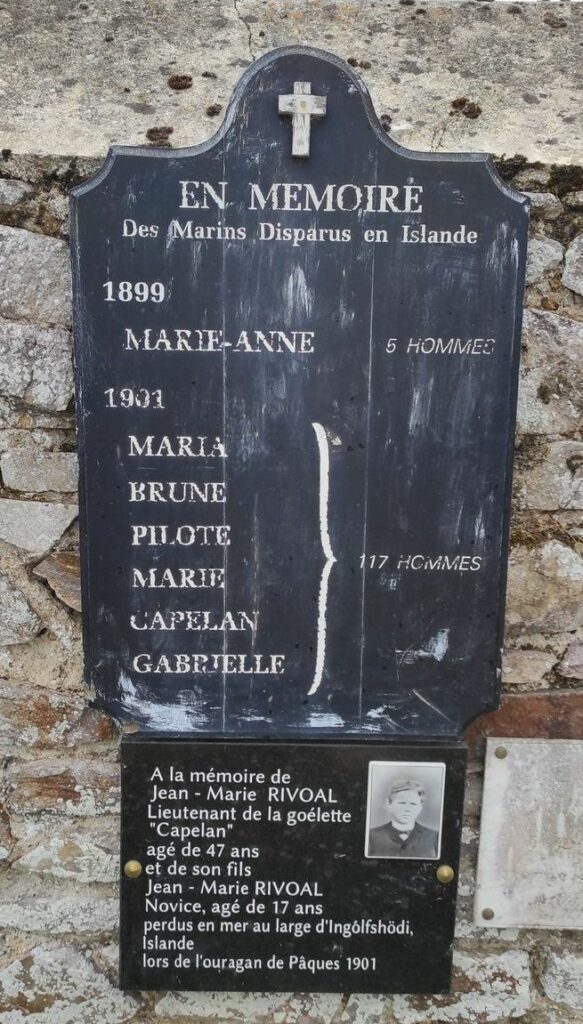

Le samedi 6 septembre , une plaque a été dévoilée sur le « Mur des Disparus en Mer » du cimetière de Ploubazlanec, à la demande de Mr Yvon Cellier, en mémoire de son arrière grand-père Jean-Marie Rivoal, et du fils de celui-ci Jean-Marie Rivoal, tous deux embarqués sur la goélette « Capelan » qui fit naufrage au large de l’Islande, dans la nuit du 6 au 7 avril 1901.

A cette occasion, la présidente de l’association Plaeraneg Gwechall, Nelly Souquet, a prononcé un discours rappelant les faits et le contexte, et lu des témoignages concernant les conditions de ce naufrage. On reproduit ci-après ce discours :

« Nous sommes réunis aujourd’hui devant le « Mur des Disparus », autour de Mr Cellier, pour honorer la mémoire des pêcheurs de sa famille qui ont connu un sort tragique, devenant des « Disparus en mer d’Islande » :

– Jean Marie RIVOAL, né le 22 Octobre 1884 à Plouézec, novice sur la goélette « Capelan », disparu à l’âge de 16 ans et 5 mois,

– et son père, Jean-Marie RIVOAL, né le 11 Décembre 1854 à Plouézec, premier lieutenant sur la goélette « Capelan », disparu à l’âge de 46 ans.

Les faits

En 1901, le pardon des Islandais a lieu le 10 Février, et le 17 Février, 42 goélettes quittent le port de Paimpol pour la rade de St Riom et appareillent pour la pleine mer, le 20 Février.

6 goélettes du Dahouët, la goélette « St Michel » du Légué et 9 goélettes de Binic ont aussi appareillé pour le sud de l’Islande où avait lieu la première pêche.

Le « Mémoire Mortuaire » (*) de l’année 1901 nous indique que 117 pêcheurs ont péri en mer cette année-là. On pourrait y ajouter les 25 hommes de la goélette du Légué qui ont disparu la même nuit.

Que s’est-il vraiment passé le soir du 6 Avril et le dimanche de Pâques 7 Avril 1901 ?

Les goélettes pêchaient au sud d’INGOLFSHOFDI : La « Maria », la « Brune », la « Marie », la « Capelan », le dundee « Pilote », la « St Michel » du Légué et 3 goélettes de Dunkerque. Dans les parages, le capitaine HJALTI JONSON, âgé de 21 ans et son équipage pêchaient à bord du seul dundee islandais présent, le « Swift ».

Le récit de Hjalti est la seule source d’informations existante sur le sort des navires français. Voici son récit :

« C’était le soir du 6 Avril. Il faisait calme plat et le temps était beau et doux. L’équipage escomptait une bonne pêche pour le lendemain.

A 3 heures du matin, le ciel s’obscurcit et à 4 heures, la mer était très grosse. Le vent passa Sud-Est, s’amplifiant rapidement. Le temps ne faisait qu’empirer, tout comme la mer. Hjalti n’avait jamais vu une mer aussi effroyablement démontée, ni avant, ni après. Je décidai de faire voile vers les grands fonds car je pensais que les vagues n’y seraient pas aussi hautes, ni aussi déferlantes. Et c’était juste !

Les vagues se déchaînaient. La seule voie de salut était de gagner le large. Une fois parvenu en eau profonde, les vagues devinrent plus larges. Je fis mettre à la cape jusqu’au lendemain matin et naviguai en direction de la terre. »

On peut aussi rapporter le témoignage d’un pêcheur local, HALLDOR ARNASSON qui habite Patreksfjordur, et a passé 40 ans en mer. C’est un marin chevronné. Son épouse, l’écrivaine Maria Oskarsdottir, a, durant de nombreuses années, travaillé sur les naufrages survenus sur les côtes islandaises. Elle les a répertoriés, localisés et en a recherché les causes avec l’aide de météorologues.

Voici l’hypothèse formulée par Halldor Arnasson concernant cette nuit de Pâques 1901 :

« Les 9 navires français et le navire islandais « Swift » pêchaient au large d’Ingolffshofdi dans le sud. Une brise soufflait de l’est. Les français faisaient bonne pêche. Les hommes qui avaient beaucoup pêché, étaient fatigués, n’ayant dormi que trois ou quatre heures. Le vent soufflait vers la terre et rendait la mer très mauvaise.

Soudain, la tourmente s’est abattue sur eux et la mer a tout emporté ! Le lendemain, aucune épave n’a été retrouvée, rien, rien….pas un homme, pas un morceau de bois ….la mer a tout englouti d’un coup ! ».

Le contexte de la pêche à Islande, rapporté par Nelly Soufflet :

Les familles ont été durement touchées durant la période islandaise qui a duré 83 ans : Ce sont 943 disparus pour les 8 communes du canton de Paimpol : Plouézec a perdu 488 pêcheurs, Ploubazlanec 190, Kérity 148, Paimpol 41, Plounez 28, Yvias 28, Plourivo 17 et Bréhat 3.

Les femmes perdaient parfois, dans le même naufrage, tous les hommes de la famille : le père et le fils, comme ce fut le cas pour Jean-Marie Rivoal et son fils, mais aussi l’oncle et le neveu.

Alors, comment faire son deuil lorsque l’on ne pouvait récupérer les corps des pêcheurs disparus en mer ?

A partir de 1856, chaque famille de disparus disposait d’un emplacement sur le mur du cimetière qu’elle pouvait aménager comme elle le voulait, y apposer une croix en bois, des couronnes décorées de fleurs, des panneaux de bois appelés « Mémoire » avec le nom du disparu, le nom de l’épouse, le nom du bateau, la date du naufrage.

Cet espace devenait une tombe. Les épouses et les mères s’agenouillaient devant ces pseudo-tombes et se recueillaient en pensant aux êtres aimés qui ne reviendraient plus ».

La plaque apposée sous le « Mémoire » d’origine